令和6年度 大阪府環境保全活動補助金

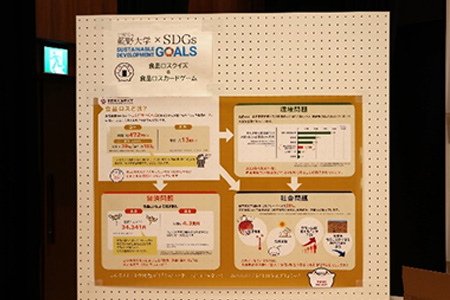

大阪茨木キャンパス食品ロス削減プロジェクト

1.事業の目的

学校法人藍野大学大阪茨木キャンパスの学生食堂から食べ残しや調理くずといった食品ロスの削減並び廃棄の削減(温室効果ガス発生の抑制)・資源(食品廃棄物)の効率的・循環的な利用の実現を目指す。

2.事業概要

昨今の大きな社会課題である食品ロスの解決に寄与すべく、学生に対し食品ロス削減のための啓発活動を活発に行い、一人ひとりが食品ロスの発生要因並びに食品ロスが引き起こすリスクを理解し、日々の食生活の見直しを行い、大阪茨木キャンパス学生食堂の食品廃棄ゼロエリア化に取り組む。

併せて、食品廃棄物を由来とする堆肥を活用した野菜栽培を行い、育てた野菜を学生食堂に還元することで循環サイクルを構築する。

3.事業の実施体制

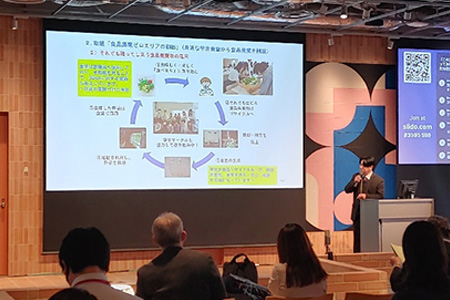

4.取組「食品廃棄ゼロエリアの創出」(身近な学生食堂から食品廃棄を削減)

1)美味しく・楽しく「食べ切り」に取り組むために(意識の醸成とアクション)

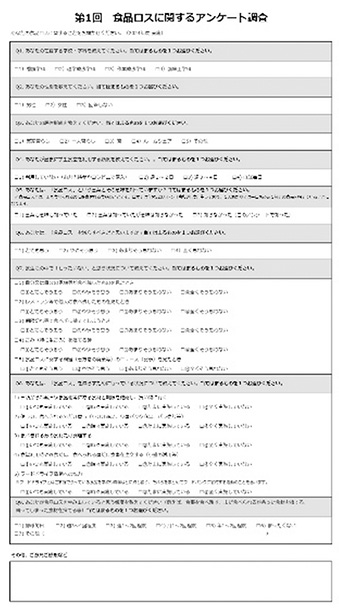

- 食品ロスに関するアンケートの実施(食品ロスについて問うことで意識付ける)

- 食品ロス削減啓発ガイドブックの配布(学生と事務局が協働し作成)

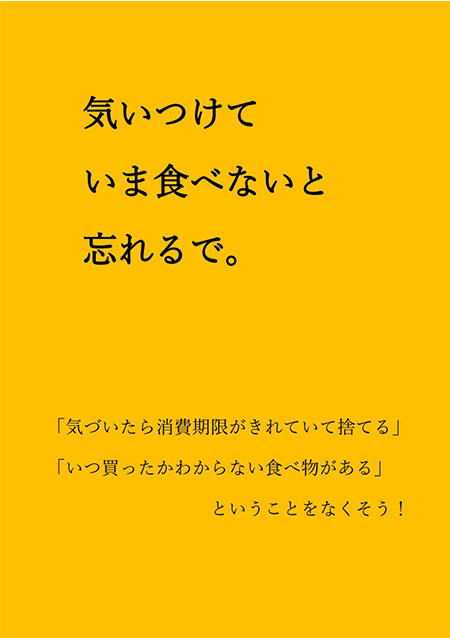

- 食品ロス削減啓発パネルの設置(デザイン作成に学生を携わらせる)

- フードドライブ、フードパントリー活動(家庭内のもったいないを探してもらう)

- 学校事務局と学生食堂が学事や時間割を共有して食事準備量の最適化を図る

- 食べ切れるごはんの量を学生に選ばせる(小盛、並盛、大盛の設定)

- メニューの見本を現物から写真に変更

- 食品ロス削減に向けた取り組みと学生食堂から出た食べ残し等を掲載したポスター

(学生が掲載内容やデザインを考案)

2)それでも残ってしまう食品廃棄物の活用

参考.生ごみ処理機と水耕栽培装置の1ヶ月当りCO2排出量

- 生ごみ処理機ゴミサー

- 生ごみ処理機の通常電気使用量は0.750kW

- 年間電気使用量は、673.84時間/年×0.750kW=505.38kWh/年

- 基礎排出係数は、0.000360t-CO2/kWh

- よって、505.38kWh/年×0.000360t-CO2/kWh÷12=0.0152t-CO2/月 - 水耕栽培装置

- 1日当りのLED照明 0.023kW/時間×16時間/日=2.944kWh/日

- 1日当りのモーター稼働 0.125kW/時間×24時間/日=3.000kWh/日

- よって(2.944+3.000)kWh/日×300日=1,783.2kWh/年

- 基礎排出係数は、0.000360t-CO2/kWh

- よって、1,783.2kWh/年×0.000360t-CO2/kW÷12=0.0535t-CO2/月

※基礎排出係数は以下を参考にした 関西電力株式会社「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく 当社のCO2排出係数(2022 年度実績)の公表について」2024年1月15日

https://www.kepco.co.jp/corporate/notice/notice_pdf/20240115_1.pdf

5.取組の結果

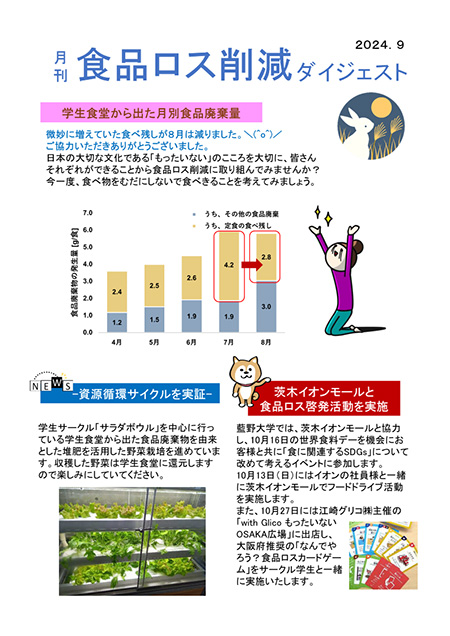

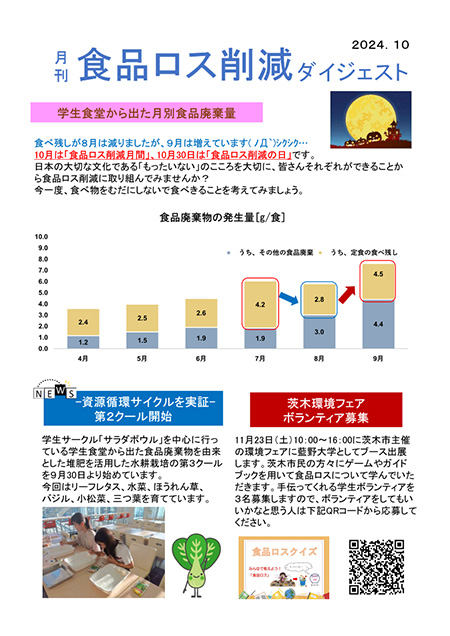

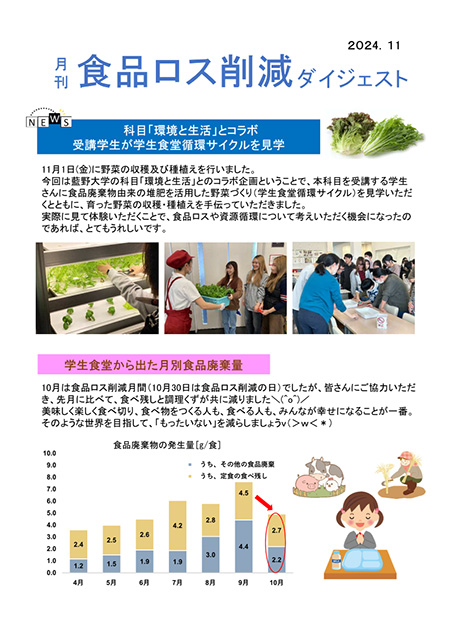

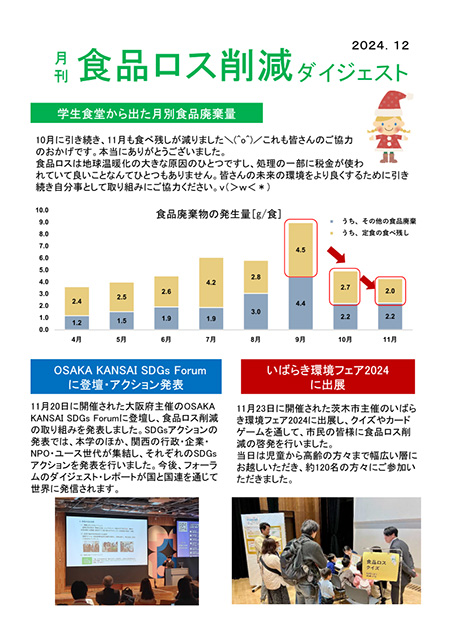

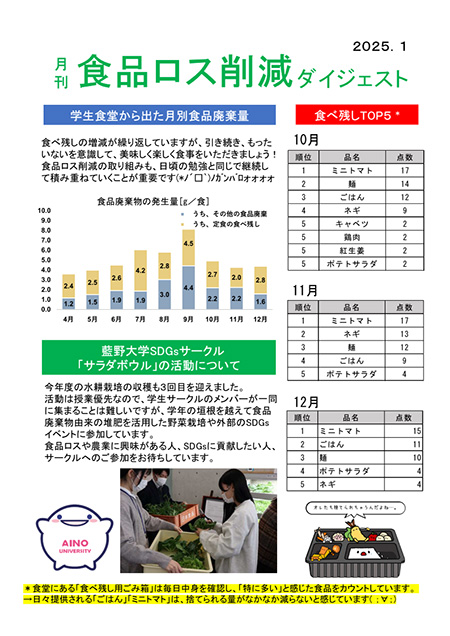

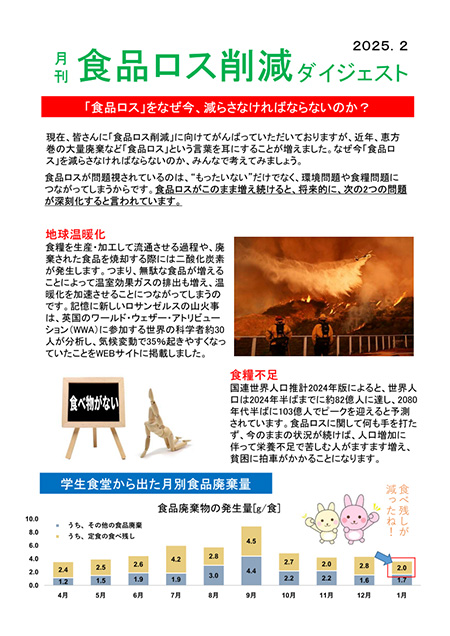

(1)学生食堂から排出された食品廃棄物の発生量[g/食]

2024年度の「定食の食べ残し」は1食あたり2.0~4.5g、「その他の食品廃棄物」は1.2~4.4gでした。昨年度実現した低水準を継続中!

1定食あたりの「食べ残し量」月平均(4月~2月比較)は2023年度の3.8g/食に対し、2024年度は2.8g/食であり、学生の「食べ物を適量で残さず食べきる」意識の定着が進んでいるものと考えています。

(2)提供総数に対するごはん量別の割合

小盛を選ぶ者が2割~3割おり、少量しか食べれない存在がいることは明らかである。

そのため、食べ切れるごはん量の設定が食べ残しを抑制していると言える。

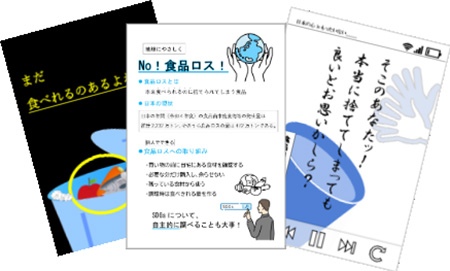

(3)啓発ツール

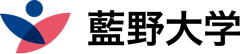

①啓発ガイドブック

➁学生・生徒がデザインした啓発パネル

➂ポスター

(4)食品廃棄物由来の堆肥を活用した野菜栽培の様子

(5)学外活動や情報発信

2024年10月13日(日) イオンモール茨木とのフードドライブ活動(茨木市を通じて市内の子ども食堂に寄付)

(場所:イオンモール茨木・藍野大学)

2024年10月27日(日) 江崎グリコ株式会社主催「with Glico」での食品ロス削減啓発活動

(場所:イオンモール茨木)

2024年11月20日(水) 大阪府主催「OSAKA KANSAI SDGs Forum」での取組事例(食品ロス削減活動)の発表

(場所:QUINTBRIDGE(クイントブリッジ))

2024年11月23日(土) 茨木市主催「いばらき環境フェア」での食品ロス啓発活動

(場所:茨木市文化・子育て複合施設 おにクル)

(6)学生の意識の変化等

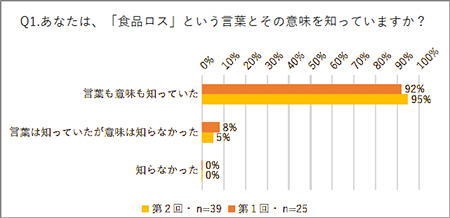

①科目「環境と生活」受講生

- <考察>

啓発後(第2回)のアンケート回答者数が増え、食品ロスへの興味・関心が高まったことが伺える。

啓発前(第1回)・啓発後(第2回)に関わらず、「言葉と意味も知っていた」という学生が多い。

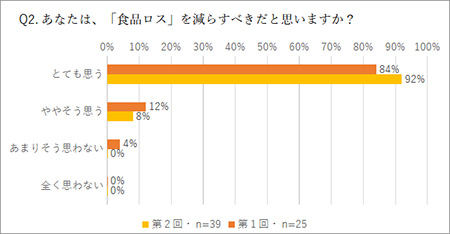

- <考察>

「とても思う」と回答した者が啓発前後を問わず多いが、啓発後に増加(啓発前84%⇒啓発後92%)しており、啓発の効果があったと考えられる。

- <考察>

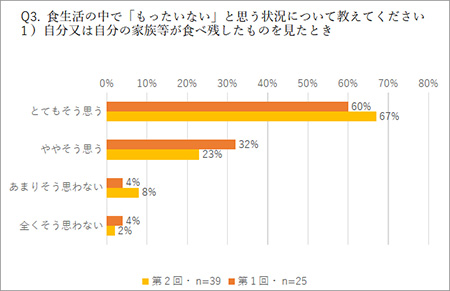

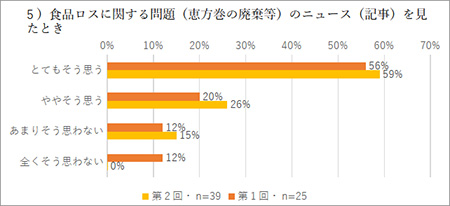

「とてもそう思う」と回答した者が啓発前後に関わらず過半数以上(60%以上)がまだ食べられる食材や食品の廃棄を気にする意識をもっている。

- <考察>

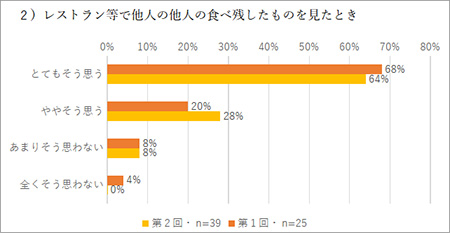

「とてもそう思う」と回答した者が啓発前後に関わらず過半数以上(60%以上)がまだ食べられる食材や食品の廃棄を気にする意識をもっている。

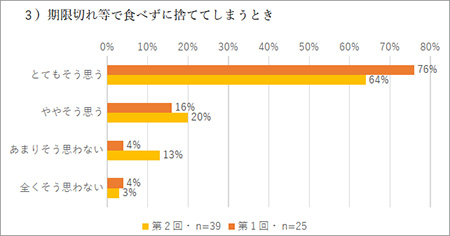

- <考察>

「とてもそう思う」と回答した者が啓発前後に関わらず過半数以上(60%以上)が食べられたはずの食材や食品の廃棄を気にする意識をもっている。ただし、啓発後「とてもそう思う」者が減少したこと、「あまりそう思わない」者が増加したことは注視すべき傾向である。

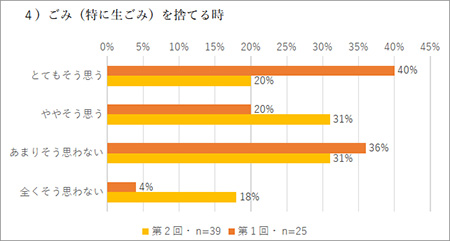

- <考察>

「とてもそう思う」「ややそう思う」と回答した者が啓発前後に関わらず過半数以上(50%以上)おり、生ごみを資源として活用することが、本プロジェクトを通して理解されてきていると考えている。

- <考察>

「とてもそう思う」と回答した者が啓発前後に関わらず過半数以上(50%以上)がまだ食べられる食品の廃棄を気にする意識をもっている。

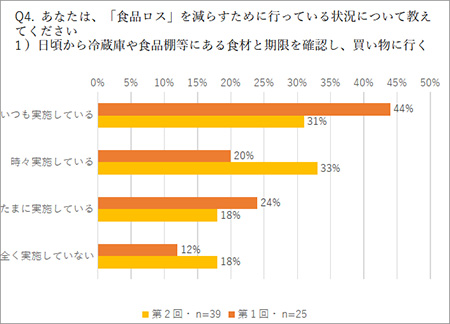

- <考察>

「いつも実施している」「時々実施している」者は過半数以上(60%以上)で、在庫と期限を確認する意識はある。ただし「いつも実施している」者は30%~40%台であり、食品ロス削減を推進するためには課題といえる。

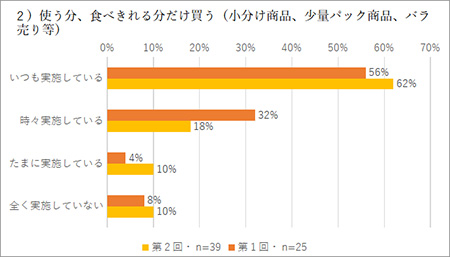

- <考察>

「いつも実施している」「時々実施している」者は啓発前後に関わらず80%以上おり、買い過ぎによる食品ロス発生の防止は進んでいると考える。

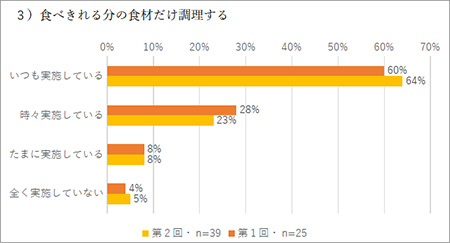

- <考察>

「いつも実施している」「時々実施している」者は啓発前後に関わらず80%以上おり、調理したものを残さない意識はもっている。

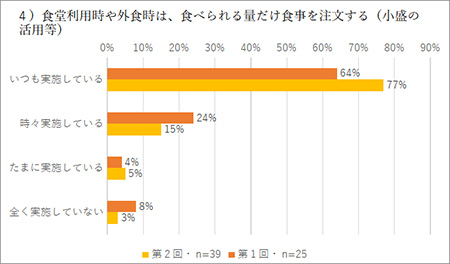

- <考察>

「いつも実施している」「時々実施している」者は啓発前後に関わらず高いが、啓発後は約90%おり、必要以上の食事を注文しない意識は進んでいると考える。

- <考察>

啓発後、大幅に減少しており、原因を調べる必要がある。

(全く実施していない 啓発前36%⇒啓発後90%)

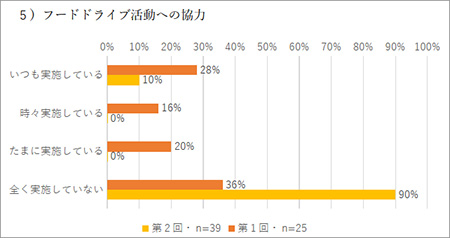

- <考察>

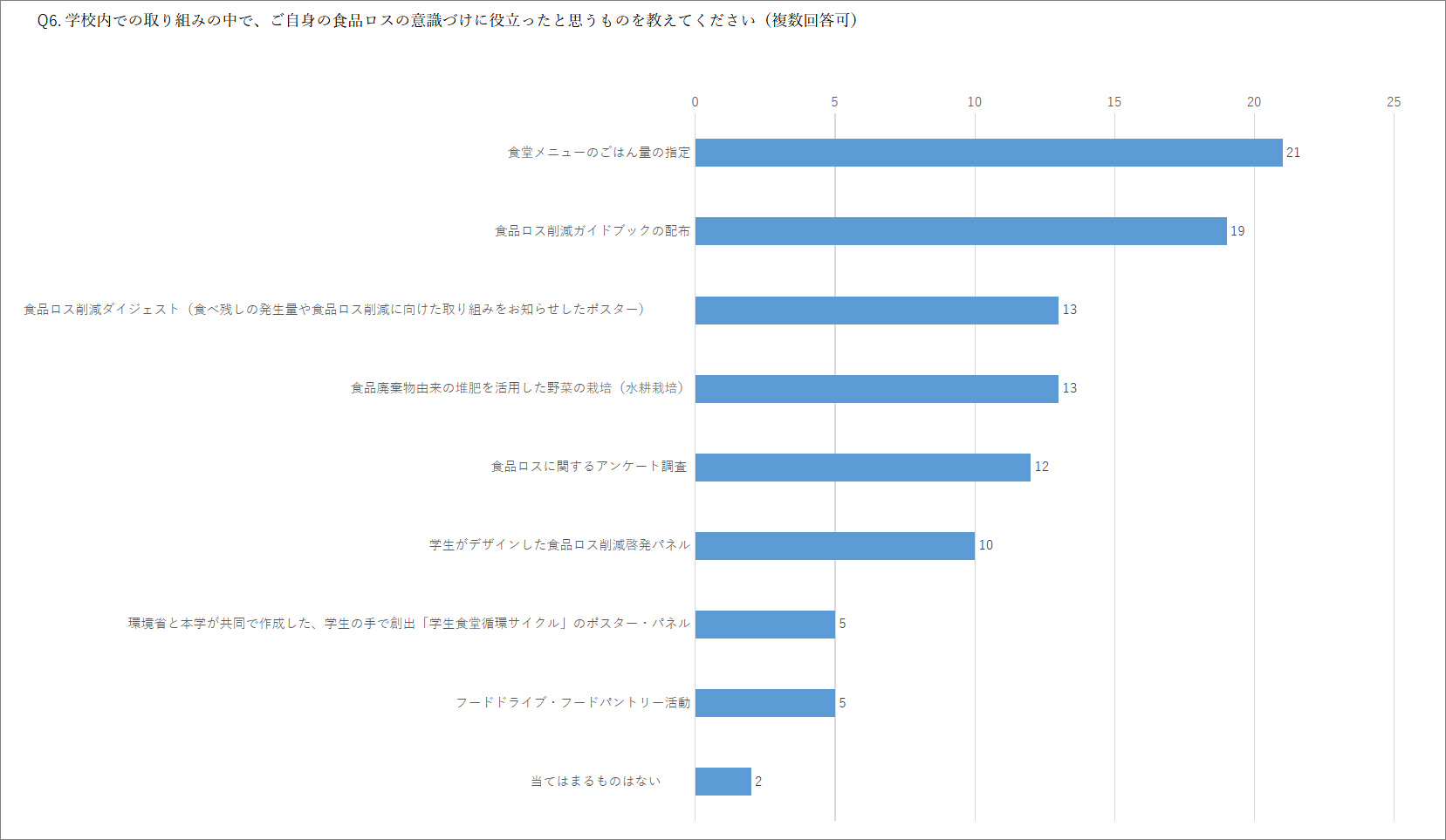

「月1~2回」が啓発前後を問わず最も多い。(約40%)

「全くない」が啓発後減少(啓発前24%⇒啓発後15%)し、啓発の効果があったと考える。

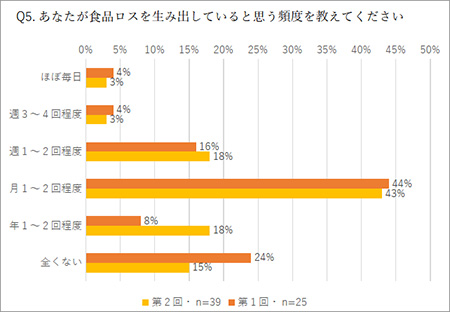

<考察>

学生が直接関わる「ごはん量の指定」がもっとも多く、次いで食品ロスによる人々のリスク(地球温暖化の進行や処理の一部に税金が使われていることなど)を紹介したガイドブックが食品ロスの意識付けに役立っている。「当てはまるものはない」と回答した者は少なく、各取組は食品ロスへの意識付けに繋がっていると考える。

➁学生ボランティア

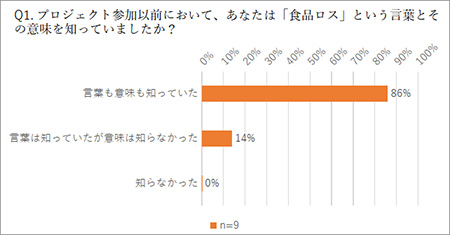

- <考察>

「言葉と意味も知っていた」という学生が多く(86%)、「知らなかった」という学生はおらず、「食品ロス」が人々に浸透しているといえる。

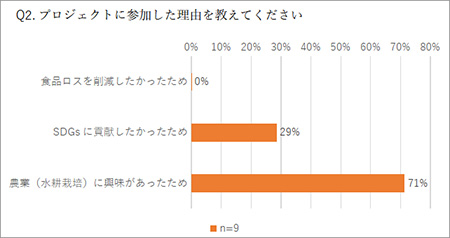

- <考察>

食品ロス削減を目的として参加した者はいなかった。農業に興味があったという者が多かった(71%)のが特筆すべき点である。

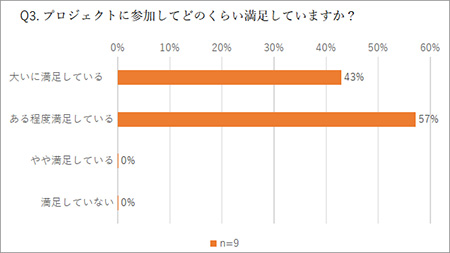

- <考察>

プロジェクト参加に満足している学生が多く、学生の参画が成功しているといえる。

Q4.プロジェクトに対して前問のように回答した理由をお書きください

- 学食で残ったものを肥料として活用でき、食品ロスを少しでも減らすことができていると思ったため

- 食品廃棄物を再利用し、農業に活かすことができたため

- 野菜を育てるのがおもしろかったから

- 育てた野菜がおいしかったから

- 野菜の収穫ができたから

- 自分で育てた野菜をサラダにして、皆で食べれたため

- 食品ロス削減に積極的に取り組むことができたから

- 自分に興味のある部分に関われたから

- 今まで経験したことがなかったし、今後も経験することがないと思ったので良い経験になった

- <考察>

農業への関心が特に高いが、食品ロス削減への意識も見られ、プロジェクトを通して意識涵養も進んでいると考える。

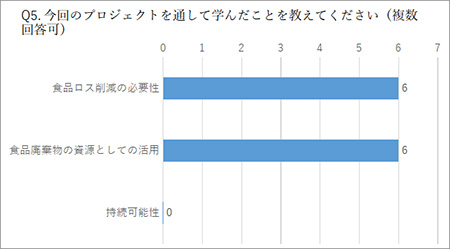

- <考察>

プロジェクトを通して、「食品ロス削減の必要性」「食品廃棄物の資源としての活用」への意識涵養が進んでいるといえる。

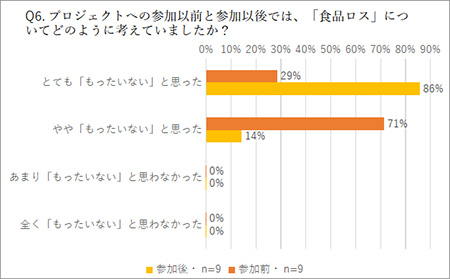

- <考察>

「とても「もったいない」と思った」者がプロジェクト参加以前の29%から参加後86%に増加したことは、プロジェクトの意義が学生にしっかり伝わっているといえる。

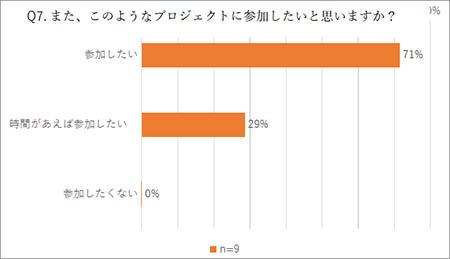

- <考察>

参加者全員が「参加したい」「時間があえば参加したい」と回答しており、プロジェクトが有意義であったことと、今後の継続性も見込めるものである。

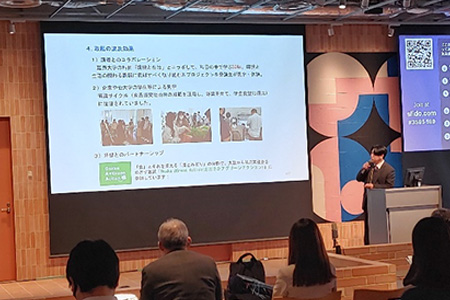

6.取組の波及効果

1)講義とのコラボレーション

藍野大学の科目「環境と生活」とコラボして、科目の中で学ぶSDGs、環境と生活の関わる課題に貢献すべく取り組む本プロジェクトを受講生が見学・体験。

2)企業や他大学の学生等による見学

循環サイクル(食品廃棄物由来の堆肥を活用し、野菜を育て、学生食堂に還元)に注目されていました。

3)2025年2月10日(月)「食品ロスに向けた取組」が「みどり戦略学生チャレンジ」

近畿農政局特別賞を受賞!

藍野大学SDGsボランティアサークルによる「大学における食品ロスに向けた取組」が「みどり戦略学生チャレンジ」大学・専門学校の部 特別賞を受賞し、近畿農政局に表彰された。

学生コメント「このような賞をいただけて本当にうれしいです。学生食堂から出た食品廃棄物由来の堆肥を活用して育てた野菜を自分の手で収穫した時はとても嬉しかったです。また活動を通して食堂の食べ残しも少しずつ改善されていることがわかり、地道な活動を積み重ねることが大きな変化に繋がるという達成感を感じました。」

7.今後の展望

今後も本プロジェクトを継続すると共に、大学学園祭を活用し、規格外や期限の迫った食材を使って料理をつくり、学生や地域住民の方々に食してもらうことを計画している。これを通して、「料理に使っている食材は本来なら廃棄されており、もったいない‼」、「食品ロス廃棄が地球温暖化の大きな原因になっている。」ということを実感してもらたいと考えている。

また、他大学や地域にも我々の輪を広げ、大阪茨木キャンパス食品ロス削減プロジェクトを通して、より多くの人々に食品ロスの問題について認識を広めたいと考えている。

これらを実現するために、一緒にコラボレーションしていただける農家さんや企業、NPO法人、自治体の協力を仰ぐ。